散文 | 白水西流录

来源:世界旅游报

2025-11-08 21:50

文/雷改平

【按语】一部《山海经》,一幅上古先民绘就的星图。让我们循着它朦胧的指引,踏入湘南的山水之间。看那条执意西流的白水,如何将神话的星辉,照亮现实的河山;听女娲伏羲的传说,如何在群峰与梯田间,化作悠远的回响。此行,我们寻觅的,是神话照进现实的一缕仙踪,是流淌于华夏血脉中的文化记忆。

白水河

引子

白水,是一条有记忆的河流。

作为湘江一级支流,她发源于桂阳白水瑶族乡的群山之间,迤逦西行一百一十七公里,于祁阳白水镇从容投入湘江的怀抱,最终汇入浩渺的洞庭湖。纵观山河大势,西高东低,众水东流,仿佛是天经地义的定律。然而,白水却选择了一条相反的路。她像一位沉静的叛逆者,在亘古的天地间,独自划出一道西去的灵性轨迹。

这逆流而上的执拗性子,不禁让人想起《山海经》中那段古老的记述:“南山经之首,曰鹊山。其首曰招摇之山,临于西海之上,多桂,多金玉。”书中那“西流注于海”五个字,不像是一句描述,更像是一句写于岁月开端的预言,为她的一生落笔定调。

而我此刻所立处,桂阳县白水瑶族乡天塘山,恰是探寻这古老预言的现实起点。

源:天池一念

探访白水之源,须得登顶天塘山。

山路陡峻,林木幽深。行走其间,仿佛在逆着一条时光之河溯源而上,周遭的寂静与生机,都带着某种原始的意味。当终于穿越最后一片林荫,豁然开朗处,群山环抱之中,竟静静地藏着一汪碧水——这便是孕育了那条长达百余公里河流、被当地人世代尊称为“天池”的所在。

池水清极,静极。天色云影,清晰地倒映其中,水天一色,纯净得恍非人间之境。一切的喧嚣至此都沉寂下来,只剩下山风微拂过水面的细痕。

池畔一方朴拙的石刻,静静地诉说着此地的宿命:“天堂灯亮照全球,母望儿女归家乡”。考诸当地自清代传承至今的《天塘山总图》,这片山域便明确标记有“天堂山”之名。于是,这朴拙的字句,便超越了寻常的乡愁,更像是娲皇穿越茫茫时空发出的一声温柔召唤。她炼五色石以补苍天的壮举,已成为口耳相传的神话,但那创造生命、护佑苍生的博大母性,却仿佛化作了眼前这池永不枯竭的圣水,在此默默守望,盼着她的儿女们循迹归来。

我俯身掬水,寒意瞬间浸骨,却在片刻后,转化为一种源自生命本初的奇异温存。

立于池畔,千年的文脉仿佛触手可及。自东汉高诱在《吕氏春秋》中留下“招摇之山,在桂阳”的低语,清人王闿运复以“招摇之桂”的芬芳点染此地风物,乃至何光岳先生于《百越源流史》中,提出了‘招摇之山即桂阳之桂山,因有摇民所居得名’的见解——历代智慧的星火,并非为了凿刻一个地理答案,而是共同点亮了神话与现实之间那座想象的虹桥。于是,当所有遥远的线索与回响,在此刻归于沉寂,唯余这一池映照天光的碧水。它,便是整部《山海经》南山经,在这片土地上落下的“第一念”。

脉:圣山遥望

立于天池之畔,极目东望,天地画卷浩荡铺展。

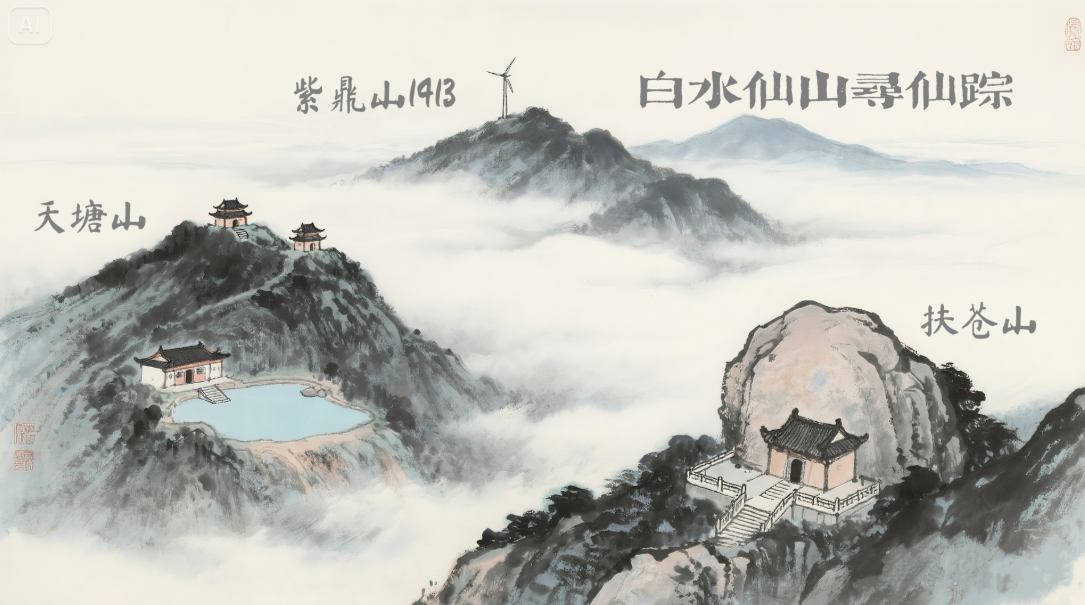

紫顶山与扶苍山绵延并肩,与脚下所立的天塘山同出一道脊梁,宛如三位沉默的巨人,共同构成了传说中招摇山系的雄浑魂魄。

扶苍山女娲石庙

扶苍女娲补天石

扶苍山巅,那块传说中的“女娲补天石”巍然屹立,历经风雨剥蚀,依旧带着一股亘古的定力。目光穿越虚空,仿佛能看见石上斑驳的纹路,凝结着太古时代雷火与波澜的记忆。据《桂阳直隶州志》所载,此地方圆百里,女娲、伏羲信仰的遗存遍布乡野,民间祭祀活动绵延不绝,香火从未熄灭。其现代传承之盛,尤以2016年开创长江以南公祭人文始祖之先河为标志,当年,淮阳伏羲文化研究会会长杨复竣先生曾亲临于此,敬献祭文。那补天的壮烈与造人的慈悲,早已超越了传说本身,为这片山水铺就了一层沉静而坚韧的文化底色。

紫顶山晚霞奇观

紫顶山雪景

视线微转,紫顶山的轮廓在云雾之间若隐若现。此山素有“湘南武功山”之誉,山顶是广袤的高山草原,其上巨石星罗棋布,姿态万千。风起之时,云海自深谷间蒸腾而上,转瞬淹没了连绵山峦,光与影在其中追逐流转变幻,空气通透得不染一尘。放眼望去,瑰丽奇幻,令人恍如踏入仙境。

依山蜿蜒的梯田

最为震撼的,是那道连接着天际与源头的风景——依山蜿蜒、层层而上的万亩梯田。时值初冬,稻谷早已归仓,裸露的田埂在晨昏的薄雾中,清晰地勾勒出大地的等高线,宛若一部用泥土与生命写就的厚重史书。那一层一层,一级一级,自山麓直至云深不知处,落差达六百米之巨。这何曾是普通的田亩,这分明是“伏羲授耕”这一古老传说最辉煌、最坚实的实证。人文始祖的智慧,经由一代代先民之手,深刻地铭刻于山水之间,成为一种活着的,仍在呼吸与生长的文化遗产。

紫顶山大草原

流:西行致远

自天池而下,白水,开始了她义无反顾的西行。

她并非发源于声名显赫的紫顶或扶苍,其全部的生命力,全然得自天塘山这母神般的赐予。起初,她仅是岩缝间一缕羞涩的细流,潺潺湲湲,若断若续,如同大地隐秘的私语。待汇入山涧,吸纳了更多的地气与雨露,她便渐渐有了底气,成了一条真正意义上的溪流。

天塘山女娲瑶池

在离天池不远的一片平旷坡地,我见到了那传说中的伏羲八卦图。它并非后世人工雕琢的精细图样,而是由天然巨石与自然地脉走势巧妙构成的玄妙序列,宛如天地初创时便烙印于此的无字密码。晨光洒落,明暗交错,隐约勾勒出乾坤坎离的轮廓。静立于这天然的“八卦图”前,耳畔是白水源头清脆而永恒的水声,恍然间有所顿悟:人文始祖伏羲在此仰观天文、俯察地理而画卦,所观的,或许正是天塘山的风云变幻;所察的,或许正是白水河的流转不息;他所演绎推敲的,正是这片山川水泽本身所蕴含的宇宙秩序与生命法则。

紫顶山五色石晚霞

不远处,一只巨大的石滚静卧于灌木丛中,表面已被数十年的风雨磨得光滑——那是1965年,白水人民满怀热血试图修建天塘水库时留下的信物。工程虽因时代的浪潮而中断,但这只承载了一代人理想与期盼的石滚,却如一句沉甸甸的无声誓言,在此静静守候了整整一个甲子。如今,它不再仅仅是未竟理想的遗骸,更升华成了一处连接古今的精神坐标——它既凝视着上古的八卦玄机,也等待着今人前来,续写山河的新篇。

杜鹃花盛开。

白水河一路流过莽莽山林,不断接纳沿途的山泉与雨露,身形逐渐丰满,姿态也愈发沉稳。她执拗地循着那份古老的记忆西行,于白竹背进入祁阳市境,水势已不复最初的稚嫩。她流过田野,滋养着两岸的村落与人家,最终在祁阳县的白水镇,以一种遍历千山后的从容之姿,投入湘江的怀抱。

中国留学生之父容闳后裔容一思博士到白水仙山考察。

正是这溯高而上、特立独行的西行轨迹,让我想起了另一位与此地精神隐隐相连的先贤——容闳。这位“中国留学生之父”,以其“西学东渐”的壮举,在中华民族的近代史上写下了浓墨重彩的一笔。其家族后人容一思博士,曾于2025年重阳次日登临天塘山,在伏羲八卦图前肃立凝神,亦曾虔心品饮女娲天池的源水,并留下“经纬天机设八卦,星火燎原立中华”的诗句。这“西学东渐”的思想之流,与眼前“白水西流”的自然之河,形成了一种跨越时空的奇妙精神映照。一条河,一个人,皆以一种“反向”的进取姿态,沟通着异质的世界,连接起古老的文明与崭新的未来。

牛马成群。

至此,再凝望这孕育了西行白水的灵秀仙山,对“白水仙山”之名的深意豁然了然。人入此山,便在与天地自然的对话中,暂脱凡尘桎梏,寻得内心的仙气与澄明,这深深契应着现代人回归自然、寻悟本心的精神需求。此名如一幅素雅画卷,自然舒展于心间,实至名归。

白水是宽容的。她不仅承载着宏大的历史叙事与神话传说,也温柔地接纳着平凡琐碎的人间烟火。河畔的瑶族村落里,古法造纸的技艺仍在祖辈相传;那名动湘南的“白水酸辣鸡”,正是取材于此地最本真的风物,集十味至美,以飨归乡的儿女。这些朴素的生活技艺与地方物产,如同河底温润的卵石,构成了白水另一重温暖而真实的生活肌理。

白水仙山云海

海:万川归宗

白水不舍昼夜,终抵洞庭。

站立于洞庭湖口,但见烟波浩渺,水天一色,横无际涯。西行而来的白水,在此处与奔流的湘江、滔滔的长江及其他万千水系相汇,再也不分彼此,完成了从一条山间溪流到浩荡大泽的生命蜕变,从招摇山系的婉转私语,化作了云梦泽的雄浑浩叹。

紫顶山

这又何尝不是一种深邃的文明隐喻?那条源自天塘山母神怀抱的细小水流,携着《山海经》的神话基因,携着女娲补天的担当与伏羲画卦的智慧,也携着那只石滚所代表的未竟理想与于当代重燃的壮志,一路汇聚百川,终成万里波澜。她向我们证明,再微小的源头,只要方向笃定,意志坚韧,终能成就其大。

天塘山眺望。

夜幕垂临,万籁俱寂。我回望白水河消失于洞庭的方向,心中澄明如镜,了无挂碍。这条河,流淌的早已不仅是水,更是一部流动的、活着的史诗。那“天堂灯亮”,是母神女娲永不熄灭的温暖召唤;那“西流之水”,是无数游子终将归家的精神路径;而那静默的石滚与玄妙的天然八卦,则是这片土地上,山河与人文、古老传承与新生希望这双重叙事的永恒见证。

今日,我们于白水仙山,寻的是华夏民族的文明仙踪;明日,这片交融着神话想象、生态极境与光影画卷的山水,必将以其不可复制的灵性高度与文化深度,在世界的文化生态版图上,找到自己无可替代的坐标,成为万千心灵追寻的东方仙境。

她从《山海经》的瑰丽神话中流来,向鲜活的人世间流去,将招摇山的千年桂香与金玉之气,散作万里星辉,温柔地照亮每一位文化探寻者的心灵归途。

来源:红网时刻